Histoire des auberges de jeunesse

Bref historique sur les associations des auberges de jeunesse luxembourgeoise et internationale

Une idée se propage dans le monde

Des écoliers sous la tempête

L’année 1909 est généralement considérée comme l’année de naissance du mouvement des auberges de jeunesse internationales. Ce jour-là, le maître d’école élémentaire allemand Richard Schirrmann a été pris dans un violent orage alors qu’il faisait une randonnée de plusieurs jours avec sa classe. Personne n’a accepté d’accueillir le groupe d’élèves trempés jusqu’aux os, et ils ont fini par trouver refuge dans une école abandonnée.

Cette nuit-là, il prend la décision de construire un réseau d’auberges où les étudiants pourraient séjourner en toute sécurité lors de leurs randonnées. En 1912, il a ainsi ouvert la première auberge de jeunesse permanente du monde sur la forteresse d’Altena. Avec l’aide de nombreux collaborateurs, il parvient en quelques années seulement à créer un réseau d’auberges couvrant toute l’Allemagne. Cette idée a également été adoptée par de nombreux autres pays, jusqu’à ce que la Seconde Guerre mondiale ralentisse cette croissance rapide.

Un petit pays à la traîne

Le Luxembourg se trouvait alors encore à l’écart de ce développement. Il a fallu attendre 1933 pour que la première auberge de jeunesse ouvre ses portes au Luxembourg. Installée dans une villa inhabitée de l’aciérie de Steinfort, au milieu du village, elle disposait de 34 lits pour les garçons et les filles, et restait ouverte toute l’année. Plusieurs autres ont ensuite été progressivement ajoutées.

Au printemps 1934, la première assemblée constitutive de la Ligue nationale luxembourgeoise pour les auberges de jeunesse a eu lieu. Peu de temps après sa création, la cour grand-ducale a accepté de parrainer cette nouvelle association. Une nouvelle étape décisive dans le développement a été la mise en place d’une auberge de jeunesse dans un bâtiment de la capitale, le stade de la ville de Luxembourg, en 1935. La ville de Luxembourg a également cédé un espace de bureau à la ligue des auberges de jeunesse.

En 1945, après la Libération du Luxembourg par les forces armées des États-Unis, il ne restait plus grand-chose du réseau des auberges de jeunesse d’avant-guerre. Les maisons avaient été détruites ou utilisées à d’autres fins. Mais dès la même année, avant même la fin des combats, certains anciens membres ont commencé à planifier la reconstruction de la Fédération internationale. Au Luxembourg, d’anciens AJistes se sont également engagés tôt en faveur de la reconstruction du mouvement des auberges de jeunesse. En novembre 1946, le comité provisoire a convoqué une réunion constitutive en vue de renouveler l’association luxembourgeoise. Le nouveau nom choisi a été « Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises », qui est resté d’actualité jusqu’à nos jours. Ainsi, dès 1946, les premiers contacts ont été renoués avec d’anciennes auberges et, dès l’été, certaines étaient prêtes à accueillir des usagers. Le premier réseau d’auberges de la période d’après-guerre était composé de six infrastructures : Ettelbrück, Luxembourg-Pfaffenthal, Neumühle, Rodange, Wiltz et, pour un court laps de temps, celle de Born. Avec ces quelques auberges et un total de seulement 148 lits, plus de 10 000 nuitées ont été enregistrées en 1946.

L’âge d’or de l’ajisme

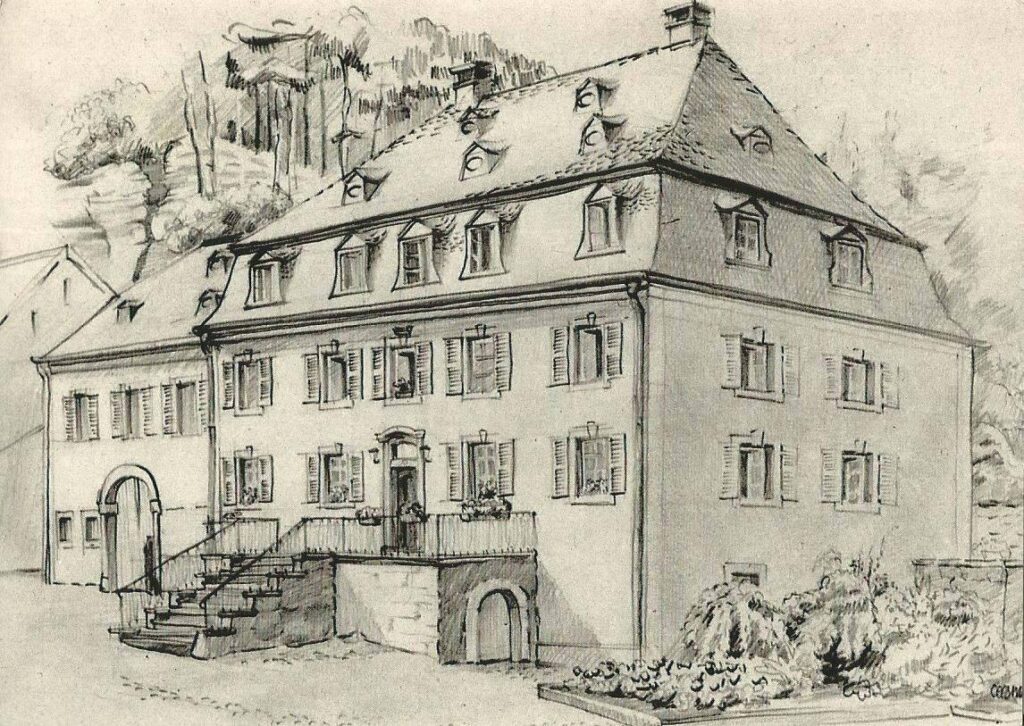

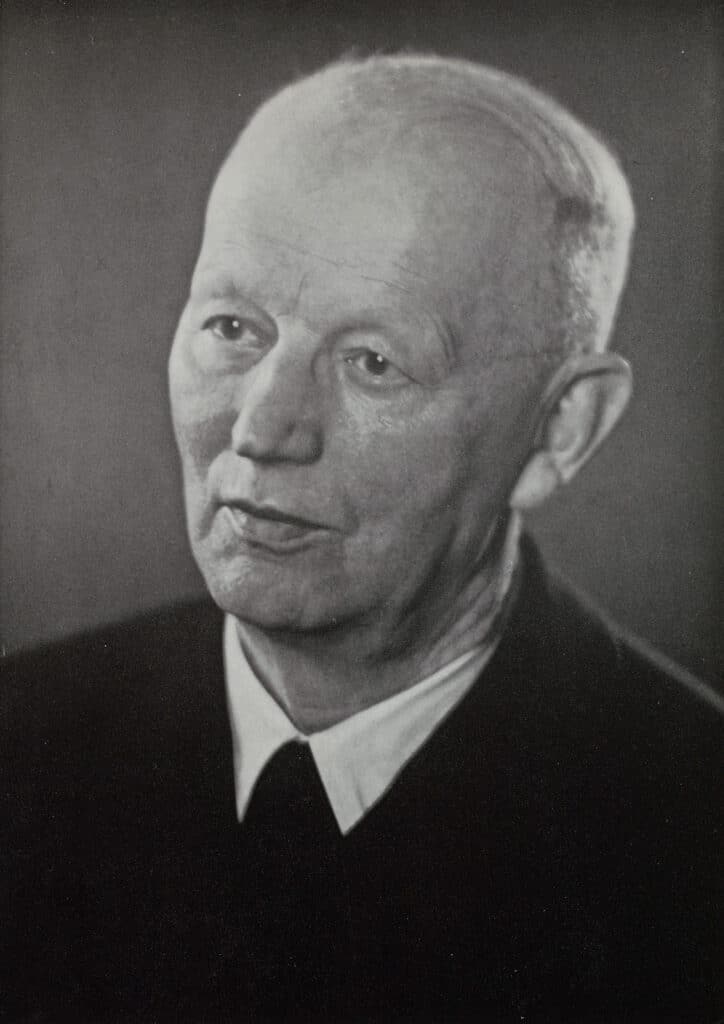

Après 1950, les anciens ajistes désignent cette période comme « l’âge d’or » du mouvement des auberges de jeunesse. Grâce au travail conjoint de Carlo Hemmer, d’abord comme vice-président puis comme président, et d’Ed Nicolay, comme secrétaire général, la continuité et le calme nécessaires sont revenus dans la jeune association. D’autres auberges de jeunesse ont rapidement rejoint le réseau, notamment à Bourglinster, à Beaufort et à Bettborn. De plus, Carlo Hemmer a réussi à convaincre l’État d’acheter le château de Hollenfels et de le laisser aux auberges de jeunesse pour un loyer symbolique. En 1955, l’auberge de Neumühle a dû faire place au barrage de la Haute-Sûre, mais l’État s’est montré généreux en permettant la construction de l’auberge de Lultzhausen (1968) sur un terrain étatique au bord du lac.

Certains de ces sites possèdent encore aujourd’hui une auberge, tandis que d’autres ont disparu de la carte des auberges de jeunesse au fil des années. Dans l’ensemble, le réseau d’auberges est soumis à un changement permanent.

Au milieu des années 1970, le seuil des 100 000 nuitées a été franchi régulièrement, tout comme celui des 4 000 membres. Au Luxembourg, comme dans de nombreux autres pays, une croissance constante s’est installée, tant en ce qui concerne le nombre d’auberges et de nuitées que sur le plan économique.

Du cinquantenaire à travers une année record vers la crise

Dans les années 80, la croissance du nombre de nuitées s’est ralentie, pour finalement aboutir à une accalmie de près de 10 ans. En 1981, l’auberge de jeunesse de Clervaux a dû fermer ses portes pour des raisons de sécurité, ce qui a fortement affaibli le réseau dans le nord du pays. Le site de Rodange a également disparu de la carte des auberges de jeunesse en 1982. Malgré tout, les célébrations du 50^e anniversaire, en 1984, ont été une grande fête, et le mouvement des auberges de jeunesse s’est développé de manière positive dans les années suivantes. Les règlements internes, parfois jugés trop rigides, ont été réadaptés et des programmes de loisirs ont été proposés dans les auberges par des partenaires tels que le Service national de la jeunesse, le Service des sports ou le groupe animateur. Les nuitées tournaient autour de 100 000 par an.

À cette époque, la limite d’âge officielle, qui était auparavant de 26 ans, a également été abolie. L’année 1993 a été une année record avec 130 000 nuitées. Sans que l’on s’en rende compte, le mouvement a cependant glissé dans une grave crise. D’un côté, les réserves financières n’ont pas été créées dans les bonnes années, et d’autre part, les besoins de la clientèle classique ont changé rapidement. On demandait davantage de confort et un meilleur service. Au lieu de rester dans les dortoirs, on exigeait de petites chambres et des installations sanitaires modernes. Au lieu de la restauration traditionnelle simple, les usagers demandaient des repas équilibrés et sains, servis à des horaires flexibles. Laver la vaisselle et apporter sa propre linge de lit était de plus en plus mal vu. À cela s’ajoutaient, à juste titre, une législation nationale plus restrictive en matière de sécurité dans les structures d’accueil pour jeunes et une augmentation des normes de base de la Fédération internationale des auberges de jeunesse. En clair, de nombreuses auberges de jeunesse au Luxembourg n’avaient plus d’avenir.

Ils demandaient plus de confort et un meilleur service. Au lieu de rester dans les dortoirs, on exigeait de petites chambres et des installations sanitaires modernes. Au lieu de la restauration traditionnelle simple, les usagers réclamaient des repas équilibrés et sains, servis à des horaires flexibles. Laver la vaisselle et apporter sa propre linge de lit était de plus en plus mal vu. À cela s’ajoutaient, à juste titre, une législation nationale plus restrictive en matière de sécurité dans les structures d’accueil pour jeunes et une augmentation des normes de base de la Fédération internationale des auberges de jeunesse. En clair, de nombreuses auberges de jeunesse au Luxembourg n’auraient pas d’avenir sans rénovations majeures. La baisse significative du nombre de nuitées et de membres a contribué à la détérioration rapide de l’atmosphère au sein de l’association.

Renouvellement et modernisation

En 1996, lors d’une assemblée générale mouvementée, le conseil d’administration fut remplacé par une nouvelle équipe dont le but était de professionnaliser l’ensemble de la structure et de moderniser les infrastructures. La nouvelle présidence a entamé le dialogue avec les propriétaires respectifs des auberges (l’État ou les communes) afin de planifier les mesures de rénovation nécessaires.

Sur le plan de la gestion, un programme de réservation et de comptabilité moderne a été mis en place, et les opportunités offertes par les réservations en ligne ont été rapidement identifiées et exploitées. La qualification et la formation des employés, l’introduction de normes de qualité et l’expansion de l’offre de programmes ont été d’autres étapes importantes.

Dans un monde de plus en plus interconnecté et globalisé, cette rencontre ouverte entre les cultures et cette convivialité pacifique entre individus de nationalités différentes revêtent une importance croissante. Le mouvement des auberges de jeunesse doit donc rester fidèle à son histoire et continuer à proposer une offre qui implique plus qu’un simple lit et des petits pains, tout en trouvant un équilibre entre l’idéalisme et la professionnalisation, entre les contraintes économiques et leur mission spécifique.

Source: 75 Jahre Erinnerungen, Abenteuer, Erlebnisse und Freundschaften; CAJL